초연결, 초지능, 초융합 시대이다. AI와 대규모 언어 모델(Large language model, LLM)의 등장은 인간의 지능을 대체하면서 그 기능이 다양해지고 있다. 구글의 TPU(Tensor Processing Unit, 2016년 5월 구글에서 발표한 데이터 분석과 딥러닝용 NPU를 모아놓은 하드웨어) 발전은 매개변수가 증가해도 그에 맞는 학습 속도를 증가시킬 것이고 계속해서 최선의 해결책을 선보일 것이다.

사회가 진화하고 경제적 성장이 거듭될수록 정보와 지식의 상호 교류는 매우 중요하다. 만약 이것이 어려워진다면 그 기업과 국가는 정보 사일로(information silo) 현상에 맞닥뜨리게 된다. 사일로는 ‘곡식을 저장하는 구덩이’라는 의미로 악의적인 공격과 침해를 피할 수 없을 때 이를 빗대어 일컫는 말이다. 이뿐이겠는가? 정보 간의 소통 부재와 비협력은 문화적 포용을 방해하는 ‘문화적 사일로 현상’까지 부추길 수 있다.

전대미문의 AI 시대, 기술은 점점 더 강력해질 것이다. 지금 우리는 낯설고 추상적인 변화의 물결 속에서 자신의 지적 선택이 환경과 사회에 미치는 영향력에 대해 진지하게 고민해야 한다.

얼마 전 국립중앙박물관(이하 박물관)은 LED 미디어 타워로 광개토대왕릉비를 재현했다. 디지털 복제본은 높이 8m(받침대 제외 7.5m), 너비 2.6m 규모이며 한학자 청명(靑溟) 임창순(1914~1999) 선생이 소장했던 원석 탁본 청명본을 토대로 한다.

광개토대왕릉비는 고구려의 제19대 임금인 광개토 대왕의 업적을 기념하기 위해 아들인 장수왕이 414년에 세운 비석이다. ‘국강상광개토경평안호태왕’이라는 마지막 세 글자를 본떠서 ‘호태왕비’라고도 부른다.

우리 역사에서 고구려는 매우 중요하다. 그러나 건국 수도(졸본성)와 국내성·평양성 등이 북한과 중국 땅을 기반으로 형성되었기 때문에 직접 접하기가 어려웠다. 박물관의 이번 전시는 디지털 기술로 광개토대왕릉비 비문의 중요 내용을 확대하고 국문과 영문으로 소개하면서 그 존재감을 다시 조명했다. 비문의 4면에는 고구려 건국 신화와 광개토대왕의 업적이 적힌 총 1775자가 새겨있다.

박물관의 이태희 연구관은 문화유산의 연구와 보존, 전시와 교육이 박물관 본연의 역할이며 이를 위해 디지털 재현이나 새로운 기술에 관심의 끈을 놓아서는 안 된다고 설명한다. 그리고 기술에만 매몰되지 않는 것 또한 중요하다고 덧붙인다. AI 알고리듬이나 새로운 기술이 생성되었다해도 인간의 판단이 근간이 되는 박물관의 정의와 그 본연의 역할은 대체할 수 없다는 의미일 것이다.

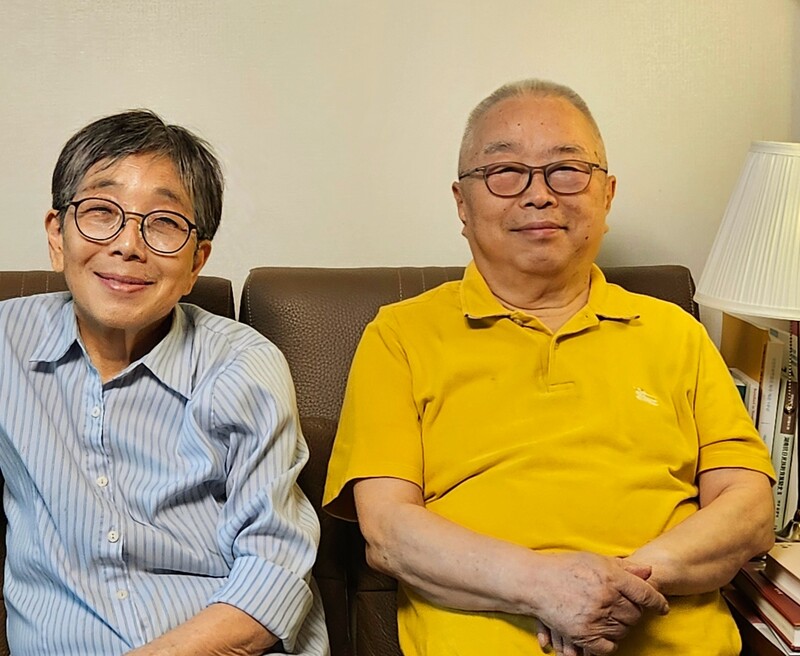

2007년, 한양대학교 대학원은 교육의 사회적 역할 실현과 문화적 사명감을 실천하기 위해 박물관교육 전공 석박사과정을 국내 최초로 개설했다. 그 중심에는 금석(錦石) 김인회 교수(1938~현재, 교육학박사)의 역할이 컸다. 그는 늘 민족, 인종, 종교적 이유로 학풍을 가르지 않고 문화적 배경에서 차별이 없도록 포용과 소통을 강조했고 박물관·미술관은 문화적 다양성을 교육하고 공감할 수 있는 대표적인 곳이라고 가르쳤다.

“내가 관심을 가진 건, 1993년 연세대학교 박물관장을 하면서 처음 ‘박물관이 학교 교육과 어떤 관계가 있을까?’에서 시작했어. 그런데 한국에는 전문적 연구의 흔적이 없는 거야. 그래서 영국박물관 교육담당 책임자였던 존 리브(John Reeve)와 래스터 대학 아이린 그린 힐(Eliean Hooper-Greenhil)과 대담을 나누고 학문적 관심을 갖기 시작했어. 그 세월이 지금까지 30년이 넘었어. 2007년은 한국 박물관분야에서 아주 중요한 해라고 할 수 있어. 한양대학교 대학원에서 박물관교육학과를 만들었거든. 박사가 10여 명이 나왔지. 요즘처럼 인공지능이 발달하고 있는 시대에는 사람이 아주 중요해. 우리 박물관에도 IT 전문가가 필요하지. 박물관 종사자들도 IT 교육을 해야 하고 그들과 같이 일한 수 있는 환경을 만들어야 해.”

그는 세계 문화가 자유롭게 소통하는 현시대를 30년 전에 알아보고 한국 박물관교육을 성장시키기 위해 노력을 아끼지 않았다. 또한 한국 무형문화의 역사적 가치와 연구의 중요성을 논단에서 외쳤다. 그가 주장하는 교육의 대전제는 이러하다.

“내가 전공이 교육학인데 교육이라는 것이 결국 유능하고 선한 사람을 만들자는 것이잖아. 그런데 교육을 받지 않은 무지랭이(무지렁이)도 선량하잖아. 그건 무슨 교육의 결과냐 하는 질문을 하게 됐어. 그러다 보니 결국 무속문화에 관한 연구를 시작했고, 1968년에 시작했으니까 지금 56년째야. 내가 5대째 기독교 집안에서 자랐는데 무당 연구를 한다니까 주변에서 얼마나 이상한 눈으로 봤겠어?”

그는 무가를 연구하고 굿판을 찾아다니면서 현장 연구를 이끌었다. 민속학의 대부이며 무속 연구의 대가라고 할 수 있는 임석재 선생(1903년(고종 40), 「한국무속연구서설」, 「다도해지역의 설화와 민요」 등을 저술. 심리학자, 민속학자)을 만난 인연도 그곳에서 시작했다.

임 선생님을 처음 만났던 날을 어제 일처럼 기억한다는 그는 연극 대사를 읊는 듯 이야기했다.

“내가 ‘한국 무가와 찬송가의 비교연구’를 발표하고 나서, 비 오는 날 경복궁 건춘문 앞에서 임 선생님을 처음 뵙던 순간이 잊지 못할 사건이었어. ‘젊은 사람이 어쩌면 그렇게 신통한 생각을 다 했어요? 예로부터 우리나라에서는 숨어 있던 인재가 홍길동처럼 이렇게 불쑥 나타나곤 했지.’ 하면서 등을 두드려 주시던 어르신의 칭찬 한마디에 내가 넋이 나간 거야. 30년이 지난 지금도 그 감동의 순간이 아직도 생생해.”

그는 임석재 선생을 만나 하루가 멀다고 안암동 댁을 찾아가 선생님 말씀을 듣던 시절이 인생의 황금기였다고 회상한다.

민속 현장을 답사하는 일은 만만치 않은 일이다. 굿판에서 무가를 녹음하며 시시각각 변화하는 상황을 기록하고 사진 찍는 일, 마을을 오가며 오랜 시간 현장 조사를 해야 하는 민속문화 연구는 정말 궂은 일이다.

긴 시간 조사한 내용을 분석하여 연구하는 작업 또한 쉽지 않다. 그는 지난 2월, 반평생 남짓 현장을 기록했던 6mm 디지털 비디오 테이프와 카메라로 찍은 사진 등 방대한 자료를 모두 국립민속박물관에 기증했다.

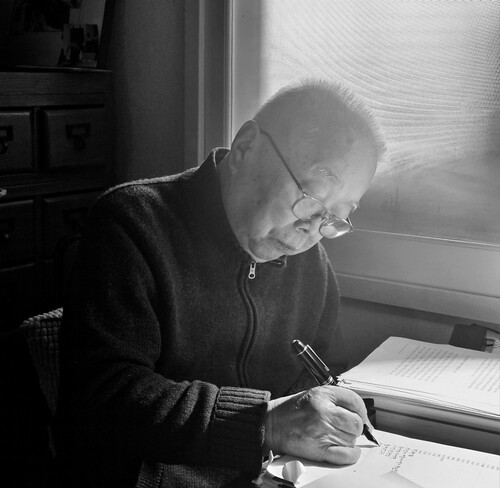

그리고 지난달 말에는 국립중앙박물관과 국립민속박물관, 서울시립역사박물관 등 여러 박물관 현장에서 발표한 강연 내용을 모아 엮은 책, 「박물관교육 30년 담론」을 출간했다. 더 많은 연구자가 학교 교육과 박물관 현장의 과제를 고민하고 변화할 수 있기를 기대하면서.

“자유로운 영혼의 소유자만이 자주적 생각을 할 수 있다.”

자유롭게 진리를 탐구하고 이해하는 사람만이 정신적 자유를 얻을 수 있다는 그의 평소 지론이다. 단순 지식의 습득이 아닌 사물에 대한 자주적 통찰과 철학적 사유를 중요하게 여기는 그의 교육신념(敎育信念)이기도 하다.

한국의 교육학계를 앞서갔던 김인회 교수는 기존의 질서 반대편에서 새로운 진리를 최선의 철학으로 연구했다. 그의 자랑거리라면 역시 제자들이다. 한국 교육사를 연구하는 제자, 교육철학을 연구하거나 박물관교육을 연구하는 제자, 한국문화와 민속학을 연구하는 제자 그리고 이미 무당이 되어 무속을 연구하는 제자 등 분야와 학풍을 초월하여 그의 가르침을 실천하고 있다. 그의 제자들은 그가 살았던 연희동과 삼청동 그 집의 추억을 간직하고 있다.

저자도 진지한 토론을 꽃피웠던 그 공간의 여름날과 향기로운 커피 그리고 묵은 서적의 책 내음을 잊지 못한다.

* 필자 서정화 박사는 서울시 대변인실, 문화비축기지(문화공원) 소장, 한국공예디자인문화진흥원 팀장을 역임했으며 인천대학교 미술대학과 국립민속박물관, 국립생물자원관, KBS방송국 등에서 20여 년간 근무했다. 현재는 문화와 예술 분야에 대한 글쓰기, 전시·교육기획, 연구, 강의 등을 진행하고 있으며 STG컨설팅의 이사로 활동하면서 문화와 예술, 과학이 중소기업과 협업할 수 있는 방안을 모색 중이다.

(*이 칼럼은 GTT KOREA의 편집 방향과 다를 수 있습니다.)