클라우드 도입이 증가세이지만 많은 기업들이 온프레미스를 여전히 사용하고 있다. 대부분 기업의 중요한 애플리케이션이 온프레미스에서 구축되어 있어 이를 클라우드로 이전하는 일이 쉽지 않기 때문이다.

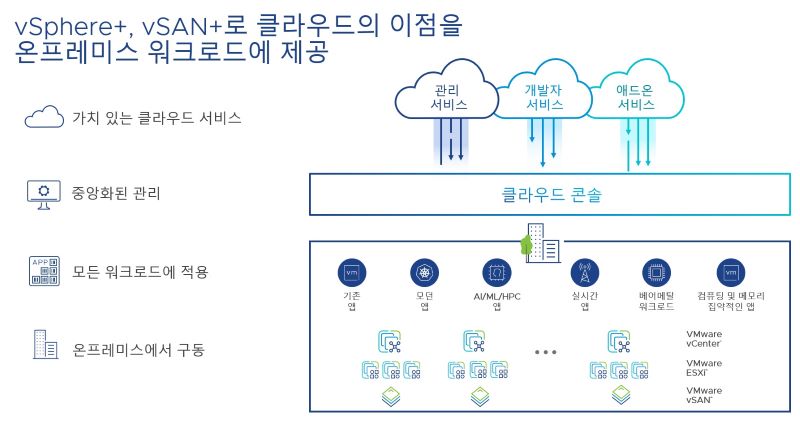

엔터프라이즈 소프트웨어 글로벌 기업 VMware(CEO: 라구 라구람)가 워크로드나 호스트 중단 없이도 기존 온프레미스 인프라 내에서 클라우드의 이점을 누릴 수 있도록 지원하는 신제품 VMware vSphere+와 VMware vSAN+를 공개했다.

이번에 발표된 신제품은 고객에 중앙화된 클라우드 기반 인프라 관리, 통합된 쿠버네티스, 새로운 하이브리드 클라우드 서비스, 유연한 구독 모델을 제공해 전체 인프라를 강화하도록 지원한다.

재해 복구나 랜섬웨어 방어 등 고객이 주로 온프레미스에서 운영하는 비즈니스 크리티컬 앱의 주요 사용 사례를 지원하도록 하이브리드 클라우드 서비스를 애드온(add-on)으로 활성화할 수 있다. 조직 규모에 관계없이, 모든 기업은 기존 앱이나 하드웨어를 변경하지 않고도 새로운 기능, 보안, 그리고 제품 업데이트를 빠르게 이용하고 운영을 크게 간소화할 수 있다.

vSphere+와 vSAN+는 VMware 클라우드 콘솔(VMware Cloud Console)을 통해 이러한 분산 환경을 위한 통합 인프라 관리를 제공한다. 콘솔에서는 온프레미스 배포를 위한 글로벌 인벤토리, 구성, 경고, 관리, 보안 현황 등을 확인할 수 있다. 관리자는 VMware 클라우드 콘솔에서 배포 전반에 걸친 구성과 정책을 관리하는 등 특정 운영 업무를 직접 수행할 수 있다.

온프레미스 인프라의 구성요소를 클라우드로 자동 업데이트해 라이프사이클 관리를 크게 간소화할 수 있으며, 보안 검사 등 클라우드 기반의 교정 및 구성 변경 기능을 활용해 회사 및 규제 요구사항을 지속적으로 준수할 수 있다.

vSphere+는 가상 머신(VM)과 쿠버네티스 기반의 컨테이너를 구동할 수 있는 단일 워크로드 플랫폼을 제공해 온프레미스 인프라를 기업용 쿠버네티스 플랫폼으로 전환하도록 돕는다. 포함된 VMware 탄주 스탠다드 런타임(VMware Tanzu Standard Runtime)의 확장 기능은 개발자에게 멀티 클라우드 IaaS 사용 경험을 제공하며, 기업은 이를 통해 온프레미스, 퍼블릭 클라우드, 에지 전반에 걸쳐 일관적이고 효율적으로 대규모 쿠버네티스를 구동 및 관리할 수 있다.

VMware 탄주 미션 컨트롤 에센셜(VMware Tanzu Mission Control Essentials)을 통해 고객은 전체 쿠버네티스 영역에 대한 글로벌 가시성을 얻고 운영 업무를 자동화할 수 있다.

오늘날 기업은 지속적으로 보안 태세를 강화하고, 재해 및 사이트 정전을 신속하게 복구하며, 랜섬웨어로부터 안전하게 보호하기 위해 통합 및 확장된 클라우드 서비스를 필요로 한다. vSphere+ 및 vSAN+는 주문형 랜섬웨어 및 재해 복구 서비스인 VMware 클라우드 재해 복구(VMware Cloud Disaster Recovery) 등의 보안 기능도 애드온 형태로 제공돼 고객의 운영 환경에 직접 통합될 수 있다.

vSphere+와 vSAN+는 기업이 온프레미스에서도 구독형 소비 모델을 도입할 수 있도록 지원한다. 단일 품목(SKU)에 VMware vCenter, VMware ESXi, 탄주 스탠다드 런타임, 탄주 미션 컨트롤 에센셜 등 모든 필수 구성 요소와 지원이 포함돼 간편하다.

크리쉬 프라사드(Krish Prasad) VMware 클라우드 인프라 사업 그룹 VMware 클라우드 플랫폼 비즈니스 및 클라우드 인프라 비즈니스 그룹 담당 수석 부사장 겸 총괄 관리자는 “클라우드 전략을 추진 중이거나 디지털 전환의 여정을 지나고 있는 기업은 vSphere+와 vSAN+의 유연한 구독 모델을 통해 클라우드를 더 쉽게 소비하면서, 클라우드의 이점을 기존 온프레미스 인프라와 워크로드에서 누리고 디지털 전환을 촉진할 수 있게 됐다”고 말했다.

vSphere+와 vSAN+는 VMware 회계연도 2023년 2분기 말(2022년 7월 29일) 안에 사용 가능할 예정이다.

관련기사

- VMware, '탄주 로드쇼 2022' 전초전 ‘한국 스프링 밋업’ 성료

- 효성인포메이션시스템, 네트워크·데이터센터 가상화 부문 VMware 최고등급 파트너십 획득

- 하이브리드/멀티 클라우드 환경은 "보안성·유연성"이 중요

- [RSA 2022] 멀티 클라우드 보안의 시작, 공격자 원천 차단부터

- 반도체 기업 브로드컴, VMware 610억 달러에 인수

- VMware 코리아, “모든 주요 제품을 구독형과 Saas로 제공하는 것” 목표

- 하이브 랜섬웨어, KISA 개발 통합 복구 도구로 걱정 끝!

- 클라우드 네이티브 운영·하이브리드 역량 강화하는 기업간 생태계 구축 활발

- 교육 현장에서 가속하는 클라우드 전환...안정성과 접근성 높여