‘비화재보’는 먼지나 습기 등으로 인해 실제 화재가 아닌데도 경보가 울리는 문제를 말한다. ETRI 연구진은 이러한 비화재보를 줄일 수 있는 기술을 개발했으며, 현재 상용화를 준비 중이다.

한국전자통신연구원(원장 방승찬, 이하 ETRI)이 빛의 파장에 따라 입자 산란도를 측정해 비화재보 방지할 수 있는 ‘AI 센서’를 개발했다고 23일 밝혔다.

‘광전식 화재 감지기’는 감지기 내부에 적외선 광원과 빛을 감지하는 포토다이오드를 어긋나게 설계된 구조이다. 감지기 내부에 연기가 유입되면, 에어로졸 상태의 입자가 광원과 부딪쳐 발생한 산란광을 빛을 전기 신호로 변환하는 ‘포토다이오드’가 포착하고, 산란광이 일정 수준 넘으면 화재 경보가 울린다.

하지만, 감지기 내부에는 일상생활에서 발생하는 먼지와 습기, 조리로 인한 연기 등이 입자가 유입될 수 있고, 광전식 감지기는 산란광만 감지되면 경보를 울려 비화재보가 자주 발생하는 단점이 있다.

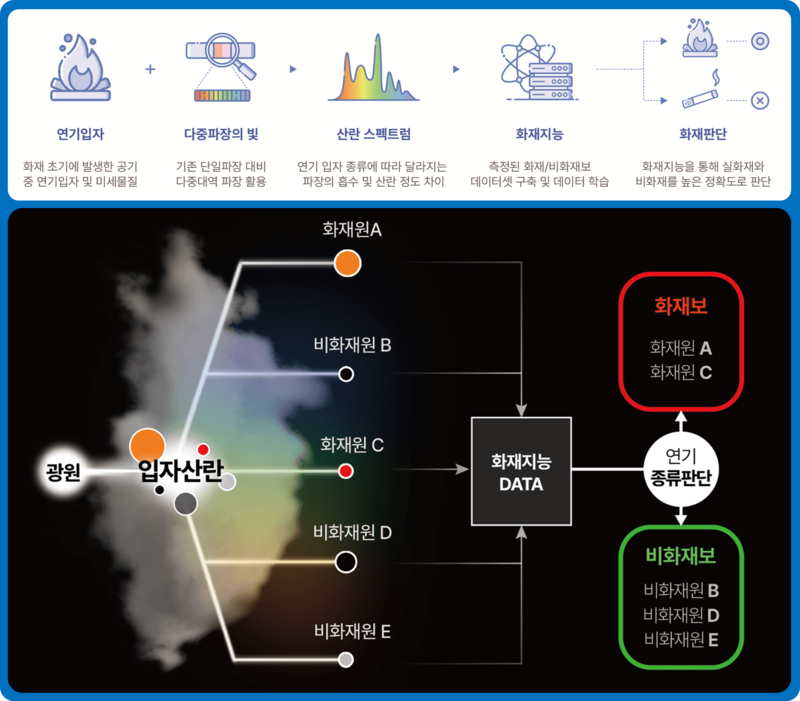

이번에 개발한 ‘비화재보 방지용 AI 센서’는 다양한 파장의 빛을 입자에 투사해 각각의 산란 특성을 측정한 후 이를 DB에 저장해 분석한다. 이렇게 수집된 데이터를 AI 기술과 결합해 특정 에어로졸 입자가 화재와 관련 있는지 판단하고, 최종적으로 화재 경보 발생 여부를 결정한다.

ETRI는 비화재보 방지용 AI 센서를 공기흡입형 감지기에 적용할 계획이다. 공기흡입형 감지기는 팬을 사용해 공기를 흡입 후 연기를 감지하는 방식으로, 광전식 감지기에 비해 감지 속도가 빠르지만 먼지와 습기 때문에 오작동 가능성이 있었다. 이에 따라 반도체 클린룸, 서버실 등 장소에 제한적으로 설치해 사용하고 있다.

특히, 현재 유통 중인 공기흡입형 감지기는 대부분 고가의 수입형 제품이며, 화재와 비화재를 구분하는 기능이 없다. 이 기술이 적용된 국산 제품이 출시될 경우 국내외 화재 감자기 시장에서 경쟁력을 가질 것으로 전망된다.

ETRI 이강복 국방안전지능화연구실 실장은 “이 기술이 상용화되면 비화재로 인한 오경보 출동이 줄어들어 연간 200억 원의 소방 출동 관련 비용 및 소방력 낭비를 절감할 수 있을 것”이라고 말했다.

관련기사

- IBM, '고성능 AI 모델 그래니트 3.0' 출시...투명성·안전성·신뢰성 강화로 비즈니스 최적화

- ETRI, '휴먼이해 인공지능 논문경진대회', 감정 이해 AI 개발 연구 독려

- ETRI 'AI 패션 코디네이터 경진대회', 복합 멀티모달 데이터세트 평가

- ETRI-IITP-통신학회, 6G 핵심원천기술 심포지엄 'S6GC' 개최

- ETRI-7개 출연연, ‘오픈소스 테크데이 2024’ 개최

- 오류없는 ETRI ‘정형기법 기반 IoT 보안 프로토콜’

- 우리넷-SK 브로드밴드, 개방형 양자 테스트 베드 구축·운용사업 참여

- 엔비디아, AI 기반 메타휴먼 개발 지원 ‘언리얼 엔진 5 온디바이스 플러그인’ 출시

- 메가존클라우드 '젠AI360', 하나투어 상담 서비스 고도화

- 정확도·속도·보안성 향상으로 ‘생체 인식 카드’는 飛上

- 빠르고 안전한 다중 채널 통합 음성 인증 시스템

- 스펙트럼, ‘최대 10 GS/s’ 출력 속도 PCIe 임의 파형 생성기 출시

- ETRI, 모바일 협동로봇 SW 'IDEA 디자인' 상 수상

- ETRI, 국제표준화 기구 의장 6석 확보 성과

- ETRI, ‘제2회 ETRI 연구원 창업기업 패밀리데이’ 개최

- ams 오스람, 보안·생체 인식 강화한 'IR:6 적외선 LED 제품군' 발표

- ETRI, 국제 AI 대회서 ‘자기지도학습 모델’ 이미지 분석 1위

- ETRI, 에너지 밀도 20% 높인 이차전지 개발

- ETRI, 청각장애인용 의료 수어 통역 키오스크 공개

- 전문가 돕는 ETRI ‘전문 분야 설명가능한 AI’

- ETRI, 한국어 기반 '소형 생성 언어모델' 개발...크기는 줄고 성능은 높아

- 초저전력 AI 가속기 내장 산업용 초소형 가속도 센서...배터리 기반 자동전력 최적화