우리가 흔히 접하는 속담에는 조상의 지혜와 슬기를 엿볼 수 있지만 보다 좀더 깊숙이 들여다보면 무릎을 탁 치게 되는 과학이 숨어 있다.

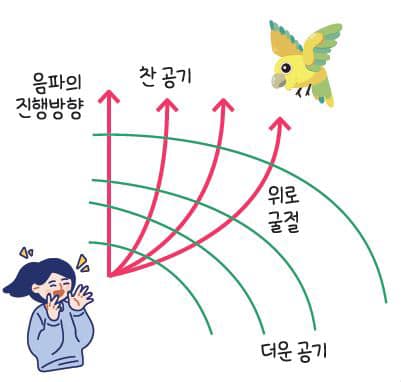

‘낮말은 새가 듣고, 밤말은 쥐가 듣는다’는 속담 속에는 파동의 굴절 원리가 담겨 있다. 이 속담의 의미는 말을 조심하자는 것이다. 소리는 파동이기 때문에 찬 공기보다 더운 공기에서 더 빨리 움직이고 또 굴절도 하게 된다. 낮에는 태양열을 받아 지표면 근처의 공기는 뜨거워지고 상공의 공기는 상대적으로 차가워진다. 그래서 소리는 위쪽으로 휘어지며 퍼져 나가고 위쪽에서 소리를 더 잘 들을 수 있다.

반대로 밤에는 땅 근처의 공기가 더 차가워지면서 소리는 아래쪽으로 휘어지며 퍼져 나가기 때문에 아래쪽에서 소리를 더 잘 들을 수 있다. 그래서 낮에는 나무 위의 새들이, 밤에는 땅에 있는 쥐들이 소리를 더 잘 들을 수 있다는 이야기다. 물론 새들이 낮에 더 활동을 많이 하고 쥐는 사람이 없는 밤에 더 많이 움직이기 때문이기도 하다.

‘빈수레가 요란하다‘는 속담은 파동의 성질 중 크기를 결정하는 진폭과 관련된 이야기이다. 빈수레는 작은 돌뿌리에도 크게 진동을 하니 소리가 커진다. 그리고 짐을 가득 실은 수레는 무거워서 흔들림이 덜하기도 하지만 가득 실은 짐이 파동을 흡수하기 때문에 소리가 더 작게 들리기도 한다.

그런데 자동차는 왜 크고 무거운 차가 더 시끄러울까? 자동차의 소음은 진동에 의해서 나는 소리가 아니라 타이어와 도로와의 마찰로 나는 소리이기 때문이다. 마찰음은 무게가 무거울수록 더 커진다.

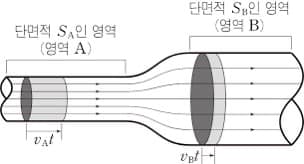

‘바늘구멍에 황소바람’이라는 속담 속에는 베르누이 원리가 들어 있다. 이 속담은 추울 때에는 바늘 구멍과 같은 작은 구멍에도 엄청나게 찬 바람이 세게 들어온다는 뜻이다. 작은 것이라도 때에 따라 소홀히 해선 안 된다는 뜻을 담고 있죠. 여기에는 규칙적으로 흐르는 유체의 속력, 압력, 높이에 대한 원리인 베르누이 원리가 적용된다. 1738년 네덜란드 과학자인 다니엘 베르누이가 정리한 원리로 액체 또는 기체와 같은 유체가 좁은 통로를 지날 때 속력이 증가한다는 것이다. 일정한 수의 사람이 갑자기 좁아지는 골목길을 통과할 때를 생각하면 쉽게 이해할 수 있다. 뒤에서 계속 사람이 오는데 좁은 골목길을 정체없이 지나가려면 골목길에서는 더 빨리 뛰어서 지나가면 된다.

이처럼 넓은 곳을 지나던 액체 혹은 기체 알갱이는 좁은 통로를 지나게 되면 속력이 증가한다. 이와 같은 원리로 기체인 공기의 흐름을 나타내는 바람은 활짝 열린 창으로 들어오는 경우보다 문틈이나 바늘 구멍과 같은 좁은 구멍으로 새어 들어올 때 그 속력이 더 빨라 지기 때문에 황소처럼 훨씬 세고 매섭게 들어오는 것이다. 이는 공기 같은 기체 뿐만 아니라 액체에서도 마찬가지이다. 샤워를 할 때 샤워기를 손으로 막아보면 손의 틈 사이로 나오는 물줄기가 더 세찬 것을 알 수 있는데, 이것 역시 이러한 원리에 의한 현상이다.

속담 중에는 기후와 날씨에 관련된 것이 많다. 농사를 주업으로 하던 우리 조상의 관심이 날씨에 집중되었기 때문이지 않을까 생각한다.

‘마구간 냄새가 고약하면 비가 온다’는 속담은 저기압일 때 비가 온다는 원리가 담겨있다. 저기압이면 위에서 누르는 공기의 압력이 작아져서 냄새 분자가 공기 중에 쉽게 퍼진다. 마구간 냄새가 심하게 날수록 저기압이라는 뜻이니 비 올 확률은 자연히 높아지는 것이다. ‘제비가 낮게 날면 비가 온다’라는 속담에는 습도가 높을 때 비가 온다는 원리가 담겨 있다. 습도가 높으면 벌레들은 비가 올 것을 미리 알고 비를 피하기 위해 풀숲 등을 찾아 낮은 곳으로 이동한다. 그래서 벌레를 잡아먹는 제비도 낮게 날아야 하는 것이다.

‘달무리 사흘이면 비가 온다’는 속담에서 달무리는 대기의 작은 얼음 알갱이, 즉 빙정에 달빛이 굴절하여 만들어진 빛의 고리이다. 빙정은 다름 아닌 구름 씨앗이기도 하다. 그러니 달무리가 사흘이나 계속된다면 비를 오게 하는 구름이 하늘 높이 깔려 있다는 뜻이니 비가 올 확률이 높아지는 것이다.

‘엄마 손은 약손’이라고 하면서 어릴 적 배가 아플 때 엄마가 따뜻한 손으로 배를 살살 문질러주면 아프던 배가 괜찮아지는 것을 느꼈던 경험 누구에게나 있을 것이다. 여기에도 과학 원리가 숨어 있다. 운동을 하다 갑자기 찬 얼음을 먹으면 배가 아픈 것처럼 찬 것을 많이 먹으면 소화 기능에 이상이 생기는 경우가 많다. 이 때 따뜻한 손으로 배를 문지르면 따뜻한 기운이 전해지면서 복부의 혈관이 확장돼 혈류양이 늘어나게 되고 또 신체를 긴장시키는 교감신경 활동이 억제되면서 수축했던 장이 풀어지며 아픔이 가라앉게 되는 것이다. 또 배를 문질러주면 내장이 자극되어서 장 운동이 활발해지면서 배 아픈 것이 사라지기도 한다.

특히 배꼽을 중심으로 시계 방향으로 원을 그리며 배를 꾹꾹 눌러주면서 쓸어주면 장 운동이 활발해진다고 한다. 이처럼 ‘엄마 손은 약손’이라는 속담 속에는 따뜻한 손으로 내장을 자극해 주면 장 운동이 활발해진다는 과학 원리가 숨어 있는 것이다.

‘언 발에 오줌누기’라는 속담에는 물질의 열전도에 대한 원리를 담고 있다. 이 속담은 미봉책을 사용하면 더 나쁜 결과를 초래할 수 있다는 의미이다. 발이 얼었을 때 따뜻하게 하기 위해 오줌을 누면 잠시는 따뜻하겠지만 이내 오줌이 얼어붙으면서 오줌 누기 전보다 훨씬 더 춥다. 그러면 왜 맨발보다 오줌 묻은 발이 더 추울까? 이것은 물체의 열 전도에 대한 원리가 숨어 있다. 기체보다 액체가 열 전도율이 훨씬 높아서 열 전달이 더 빨라 체온을 더 빨리 빼앗기 때문이다. 공기가 아무리 차가워도 기체는 발의 냉기를 전달하는 속도가 늦다. 반면 액체는 기체보다 수백 배 빠르게 냉기를 전달한다. 이 때문에 잠시 따뜻했던 발은 이내 온기를 잃고 오히려 차가운 냉기가 엄습하게 된다. 그래서 겨울에 동상에 걸리지 않으려면 양말과 신발이 젖지 않게 조심해야 한다.

동물에 관련된 속담도 많다. ‘청개구리가 울면 비가 온다’는 속담에서 청개구리는 기압과 습도에 민감해서 기압이 낮아지고 습도가 올라가면 호흡에 장애가 생겨 요란하게 운다. 이렇게 장시간 요란하게 울면 30시간 이내에 비가 올 확률이 90% 이상이라고 한다.

‘아침에 일찍 일어나는 새가 벌레를 잡는다’라는 속담은 새보다는 벌레 때문에 생긴 이야기이다. 벌레는 변온 동물이기 때문에 추위에 약하고 특히 온도가 낮은 아침 시간에는 활동 에너지가 약하다고 한다. 그래서 벌레가 힘이 없고 움직임이 느린 아침 시간이 새들이 사냥하기에는 가장 적합한 시간인 것이다.

‘봄볕에는 며느리를, 가을볕에는 딸을 내보낸다’는 말은 시어머니의 은근한 며느리 학대를 의미하고 있다. 자외선은 피부를 거칠게 하고 노화를 촉진시키고 심지어 피부암까지 유발하기 때문에 다들 노출하기 싫어한다. 그런데 실제로 봄볕에는 자외선이 더 많이 포함되어 있다. 봄볕은 가을볕에 비해 햇빛의 양이 20% 정도 더 많은 데다 자외선을 막아주는 습도 또한 가을볕보다 훨씬 적어서 자외선이 더 많이 쏟아져 내린다. 게다가 겨우내 약해진 피부가 봄볕에 노출되면 훨씬 피부 손상이 많아지게 되는 것이다.

수많은 속담에 담긴 모든 비록 과학적인 원리는 자세히 알지 못했다고 해도 우리가 흔히 접하는 속담 속에는 자연을 관찰하며 만들어진 조상의 지혜가 담겨 있다.

* 필자 한선화 박사는 한국과학기술정보연구원(KISTI) 원장을 역임하였고, 국가과학기술연구회 정책본부장을 역임하였다. 현재는 24년간 몸담은 KISTI에서 전문위원과 AI 데이터 진단 및 치료 벤처기업 페블러스의 수석 데이터 커뮤이케이터로 근무하고 있다. KTV 과학톡의 고정 패널, TJB 대전방송의 과학 해설 프로그램 곽마더, 미래 핵심기술을 소개하는 미래설계소 등 다양한 과학 관련 방송에 출연하였으며, 현재는 TJB 대전방송의 생방송투데이에서 최신 과학기술 이슈를 알기 쉽게 전달하며 과학 대중화에 기여하고 있다.

(* 이 칼럼은 GTT KOREA의 편집 방향과 다를 수 있습니다.)

관련기사

- [한선화의 소소(昭疏)한 과학] 지구온난화로 홈런이 증가한다

- [한선화의 소소(昭疏)한 과학] 식품 포장 속에 깃든 진실

- [한선화의 소소(昭疏)한 과학] 햇빛만 쬐면 말짱해지는 ‘자가 치유 렌즈’

- [한선화의 소소(昭疏)한 과학] 지구 온난화의 주범 ‘이산화탄소’, 더 현명하게 쓰는 방법

- [한선화의 소소(昭疏)한 과학] 건강의 적 ‘미세먼지’ 저감 기술의 진화

- [한선화의 소소(昭疏)한 과학] 현실이 된 ‘영화 속 과학 이야기’

- [한선화의 소소(昭疏)한 과학] ‘봄꽃은 저절로 피지 않는다’

- [한선화의 소소(昭疏)한 과학] 안전하고 편리하게 진화하는 미래형 ‘전기차’

- [한선화의 소소(昭疏)한 과학] 수많은 과학자들의 땀으로 빛나는 별 ‘인공위성’

- [한선화의 소소(昭疏)한 과학] 첨단 기술 접목으로 똑똑해진 ‘스마트팜’

- [한선화의 소소(昭疏)한 과학] 재난 상황에서 더 진가를 발휘할 ‘로봇’

- [한선화의 소소(昭疏)한 과학] ‘인간의 뇌’, AI보다 월등한 이유

- [한선화의 소소(昭疏)한 과학] 선풍기가 시원한 진짜 이유

- [한선화의 소소(昭疏)한 과학] 일기예보는 왜 정확하지 못할까?

- ‘타이어의 끝없는 진화’...레이싱카에서 달탐사선까지

- 팜프로, IoT 기반 국산 축산 솔루션으로 북미 시장 출사표

- [한선화의 소소(昭疏)한 과학] 입 속에서 살살 녹는 아이스크림의 비밀

- [한선화의 소소(昭疏)한 과학] 파리 올림픽 흥미 더한 스포츠 과학

- [한선화의 소소(昭疏)한 과학] 전기차 화재의 위험성과 예방법

- [한선화의 소소(昭疏)한 과학] 우리가 알아야 할 딥페이크

- [한선화의 소소(昭疏)한 과학] 미용과 의료 분야에 인기 높은 LED