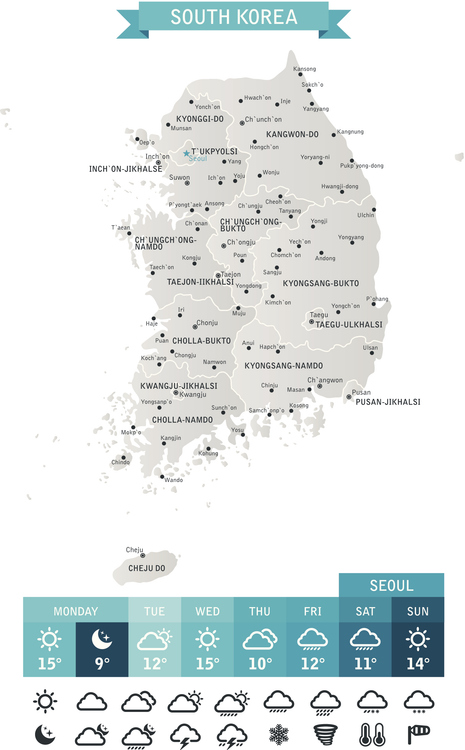

일기예보는 우리 일상생활에 중요한 정보 중의 하나이다. 일기예보는 여러 과정을 거쳐 만들어지게 된다. 첫 번째 과정은 관측이다. 땅과 바다, 하늘에서 다양한 장비로 관측을 진행한다. 땅에서는 풍향, 풍속, 기온, 습도, 강수량, 구름의 양과 높이, 안개 등을 관찰하는데 전국에 이를 관찰하기 위한 76개소의 기상관서가 있다.

바다에서는 해면의 수온, 바람이 만드는 파도인 너울 등 바다에서 만들어지는 날씨 상황을 관찰한다. 고층 빌딩의 옥상이나 풍선 등을 이용한 고층 기상관측은 높이에 따라 달라지는 공기의 성질을 파악하고 있어요.

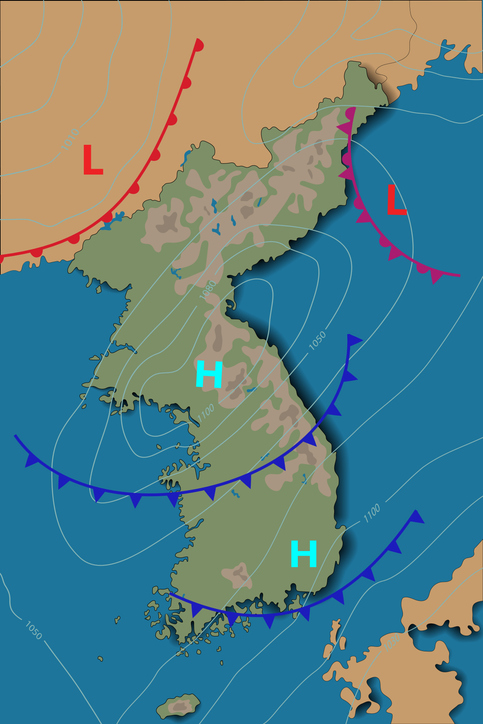

또 전국의 기상 레이더로 우리나라에서 발생하는 비, 눈과 같은 날씨를 관찰하여 일기예보에 활용한다. 우주에서는 기상 위성이 지구의 날씨 변화를 관측하고 있다. 이렇게 관측한 실황은 국내 기상자료와 전 세계 180여 개 국가에서 받는 실시간 자료와 함께 기상청의 슈퍼 컴퓨터로 모이게 된다.

관측 자료로부터 미래의 공기의 움직임과 날씨를 예측하는 수치예보 모델로 분석하여 매시간 날씨를 예보하게 된다. 기상청에서 보유한 마루와 구루 슈퍼 컴퓨터는 2024년 6월 기준으로 세계 58위, 59위에 올라 있다. 전 세계 기준으로는 기상 예측에 활용되는 가장 좋은 컴퓨터이다.

예보는 시간별로 6시간 이내의 날씨를 예보하는 초단기 예보부터 시작하여 3일 이내의 단기 예보, 10일 이내의 중기 예보, 그리고 1개월, 3개월 전망의 장기 예보까지 있다.

지금은 방송이나 인터넷을 통해 일기예보를 접한다. 그 이전에는 일기예보를 어떻게 했을까요? 방송으로 일기예보를 하기 전에는 신문에 일기예보가 실렸다. 그보다 더 전에는 깃발을 사용했다고 한다.

여러 사람이 볼 수 있는 높은 곳에 긴 깃대를 마련해 놓고 바람의 방향이나 비가 올 가능성을 예보한 것이다. 바람의 방향을 가리킬 때는 큰 정삼각형 깃발을 사용했는데 북풍은 흰색 기, 동풍은 녹색 기, 남풍은 적색기, 서풍은 청색 기를 사용했다고 한다. 또 날씨는 사각형 깃발이었는데요. 맑은 날씨는 흰색, 흐린 날씨는 적색, 비가 오는 날은 청색, 눈이 오는 날은 녹색의 깃발이 게시되었다고 한다. 긴 삼각형 깃발은 기온을 표시한다. 기온이 상승하는 중이면 적색기가, 그리고 하강하는 중이면 백색기가 달렸다고 한다. 밤에는 깃발 대신 큰 전등을 달아 색깔별로 표시해서 다음 날 새벽의 출어에 대비했다고 한다.

특히 여름이 되면 우리가 일기예보를 더 관심을 갖게 된다. 하지만 종종 날씨 예측에 실패하기도 한다. 일기예보는 왜 부정확할까?

기상청은 지난 2011년부터 2019년까지 약 780여억 원을 투입해 한국형 수치의 예보 모델인 KIM을 개발해서 예보에 활용하고 있다. 수치예보란 우리가 지금까지 이해한 지구의 물리 법칙을 바탕으로 앞으로 일어날 일에 대해 수학적 계산을 통해 예측하는 기술이다. 수치예보 모델은 이를 계산하도록 만들어진 컴퓨터 소프트웨어 프로그램이다.

한국에서 개발한 수치예보 모델은 전 세계 9번째의 독자 모델이다. 그만큼 독자적인 수치예보 모델을 개발하는 것은 선진국에서도 수십 년이라는 시간이 걸려야만 가능할 만큼 정말 어려운 작업이다. 그래서 비교적 짧다고 할 수 있는 8년에서 10년이란 기간만으로 한국형 시스템을 만든 것은 놀라운 일이라고 평가하고 있다. 실제로 모델의 정확도를 평가하는 시험에서 해외 유명 기상 모델과 어깨를 겨룰 정도의 능력을 보이고 있다.

세계 최고 컴퓨터도 가지고 있고 예측 모델도 이처럼 훌륭한데 일기예보는 왜 자꾸 틀리는 걸까? 기상청은 일기예보가 틀릴 수밖에 없는 이유로 기후변화로 인한 이상 기상 현상과 데이터 양 자체의 부족이 원인이라고 말하고 있다.

지구 온난화 현상으로 인해 한반도는 극단적인 이상 기상 현상을 자주 겪게 되었다. 여름이 되면 기록적인 폭염과 폭우를 겪게 되고 점점 아열대성 기후의 특징이 짙어지기도 한다. 기온이 증가하면 하늘로 올라가는 수증기의 양이 많아지고 비구름이 많이 형성된다. 언제 얼마나 어떤 지역에 비가 내릴지 결정되는 변수가 그만큼 많아졌다는 뜻이다. 지금까지 과거의 자료에 기반해 미래를 예측해 왔는데 과거와 다른 현상이 자꾸 벌어지게 되니 자연히 잘못된 예보가 나오게 된다.

수치예보 모델의 기본은 대기의 지배 역학 방정식이다. 쉽게 말해 대기 흐름의 큰 그림을 보는 방정식이다. 실제 현실에서는 이를 따르지 않는 미세 물리적인 방식으로 인한 기상 이변이 발생할 가능성이 항상 존재한다. 그래서 특히 지리적 특성으로 인한 국지적 기상이변, 예를 들어 지리산 계곡의 갑작스러운 폭우 같은 기상 현상들은 수치예보 모델로는 예측할 수 없다는 근본적인 한계가 있다.

마지막으로 데이터가 아직 부족한 것도 한몫하고 있다. 기상청이 KIM을 실제 예보에 도입한 건 2020년부터이다. 그러다 보니 아직 한국의 지형과 특성이 반영된 우리 데이터가 부족하다. 유럽은 수십 년간 자신들만의 기상 예측 모델을 이용해서 빅데이터를 만들었다는 점을 감안하면 아직 정확한 예측을 위해서는 데이터를 더 쌓을 시간이 필요해 보인다.

그렇다면 일기예보를 할 때 수치예보 모델 말고 다른 방법으로 날씨를 예측할 수 있는 방법은 없을까?

세계적 과학 학술지 사이언스에 2023년 11월 14일 한 논문이 게재되었다. 인공지능을 적용한 일기예보 시스템 그래프 캐스트에 대한 논문이다. 알파고를 개발한 구글의 딥마인드 팀이 그 주인공이다.

그래프 캐스트는 1979년부터 2017년까지 39년의 기상관측 데이터를 딥러닝으로 학습한 뒤 이를 토대로 최근 기상관측 데이터의 패턴을 분석해 날씨를 예측하는 프로그램이다. 지구의 위도와 경도를 0.25도 간격으로 세분화하여 예측하고 수직으로는 고도 80km까지 37개의 층으로 나누어서 예측한다. 기존의 방식에 비해 10일 중기 예측에서 뛰어난 정확도를 보인다고 한다. 여기에서 주목할 내용이 0.25도의 세분화된 관측망이다. 기존의 수치예보 방식은 수초 단위의 계산을 무수히 많이 반복하여 수일 단위의 예측을 진행하기 때문에 계산에 들어가는 시간과 비용이 천문학적이다. 그래서 더 정확한 예측을 하기 위해 관측망 격자의 간격을 좁힐 수가 없다. 슈퍼컴퓨터도 감당할 수 없는 계산 수치이기 때문이다.

그런데 AI를 활용하면 훈련 작업과 예측 작업을 분리할 수가 있다. 그래서 시간과 자원을 오래 들여 모델을 훈련시켜 놓으면 예측하는 데는 자원도 거의 들지 않고 1분 만에 그 결과가 나온다. 실제로 가장 좋은 성능을 보이는 유럽의 수치예보 모델과 비교했을 때 구글의 그래프 캐스트는 1380개의 테스트 항목 중 약 90% 이상에서 더 높은 정확도를 보였다고 한다.

또한 1분 이내로 앞으로 10일을 예측하는 데 성공하기도 했다. 유럽 중기 기상예측센터는 지난 10월부터 그래프 캐스트를 도입해서 기존 수치 모델과 함께 사용하고 있다. 그래프 캐스트가 더 많은 면에서 더 좋은 결과를 내놓기는 하지만 딥러닝에 기반한 인공지능 프로그램이 작동하는 방식을 개발자들조차도 제대로 이해할 수 없기 때문에 여기에 전적으로 의존하기에는 아직 위험성이 있다고 보고 있기 때문이다.

이 외에도 미국의 NASA와 IBM이 손을 잡고 새로운 날씨 예측 모델을 개발하고 있다. 그래프 캐스트와 같은 AI 모델은 기존의 수치예보 모델보다 더 빠르게 일기예보를 생성하기는 하지만 '학습 데이터 세트를 기반으로 달씨를 예측하는 AI 에뮬레이터의 일종'으로 볼 수 있다. NASA와 IBM이 새로 개발하는 모델은 생성AI를 활용한 파운데이션 모델이다. 데이터로부터 물리적인 이론과 현상을 추론할 수 있다고 한다. 이것이 완성되면 기본 날씨 예측 뿐 아니라 다른 기후 응용 분야의 예측 정확도도 향상시킬 수 있다는 것이다.

비행기의 난기류와 산불 등도 사전에 실시간으로 예측 가능할 수 있다고 한다. 바로 지난달 5월 21일 런던발 싱가포르 항공의 여객시가 난기류를 만나 1800m 급강하하면서 1명이 사망하는 사고가 있었다. 그리고 그로부터 5일 뒤인 5월 26일에는 카타르 항공의 비행기가 난기류를 만나 터키 상공에서 12명이 부상을 입는 사고도 있었다. 이런 현상들도 앞으로 인공지능의 사전 예측을 통해 대비할 수 있게 된다는 것이다.

그러나 아무리 인공지능이나 수치예보 모델이 훌륭하다고 해도 여기 들어가는 기본 데이터가 잘못되면 엉터리 예보를 할 수밖에 없다. 그래서 날씨 데이터를 확보하는 기술 역시 정말 중요하다. 지상에 있는 기상 관측 장비의 정확도와 신뢰도를 높이는 연구, 대기 중의 구름과 강수량 등을 더 정확히 파악하기 위한 초고해상도 위성 이미지 획득 연구 등도 빼놓을 수 없다.

날씨는 본격적으로 100% 예측이 불가능한 Chaos 현상이라고 이야기를 한다. 하지만 인공지능이 가세하면서 앞으로는 일기예보가 더 정확해질 것으로 기대하고 있다.

관련기사

- [한선화의 소소(昭疏)한 과학] 선풍기가 시원한 진짜 이유

- [한선화의 소소(昭疏)한 과학] 알면 재미난 속담 속 과학

- [한선화의 소소(昭疏)한 과학] 지구온난화로 홈런이 증가한다

- [한선화의 소소(昭疏)한 과학] 식품 포장 속에 깃든 진실

- [한선화의 소소(昭疏)한 과학] 햇빛만 쬐면 말짱해지는 ‘자가 치유 렌즈’

- [한선화의 소소(昭疏)한 과학] 지구 온난화의 주범 ‘이산화탄소’, 더 현명하게 쓰는 방법

- [한선화의 소소(昭疏)한 과학] 건강의 적 ‘미세먼지’ 저감 기술의 진화

- [한선화의 소소(昭疏)한 과학] 현실이 된 ‘영화 속 과학 이야기’

- [한선화의 소소(昭疏)한 과학] ‘봄꽃은 저절로 피지 않는다’

- [한선화의 소소(昭疏)한 과학] 안전하고 편리하게 진화하는 미래형 ‘전기차’

- [한선화의 소소(昭疏)한 과학] 수많은 과학자들의 땀으로 빛나는 별 ‘인공위성’

- [한선화의 소소(昭疏)한 과학] 첨단 기술 접목으로 똑똑해진 ‘스마트팜’

- [한선화의 소소(昭疏)한 과학] 재난 상황에서 더 진가를 발휘할 ‘로봇’

- [한선화의 소소(昭疏)한 과학] ‘인간의 뇌’, AI보다 월등한 이유

- [한선화의 소소(昭疏)한 과학] 입 속에서 살살 녹는 아이스크림의 비밀

- [한선화의 소소(昭疏)한 과학] 파리 올림픽 흥미 더한 스포츠 과학

- [한선화의 소소(昭疏)한 과학] 전기차 화재의 위험성과 예방법

- 엔비디아, 고해상도 기상 예측 생성AI 모델 '스톰캐스트' 발표

- [한선화의 소소(昭疏)한 과학] 우리가 알아야 할 딥페이크

- 저전력 광역 네트워크·5G·IoT·위성의 결합...모든 곳에 IoT 연결

- [한선화의 소소(昭疏)한 과학] 미용과 의료 분야에 인기 높은 LED